A Transamazônica, o petróleo da foz e a conservação da floresta (parte III)

Foto de capa: reprodução/amazoniainvisivel.com

A ideia da Natureza como uma coisa estática é falsa. Ela se modifica pela ação dos seres que ela contém, ao mesmo tempo em que os obriga a evoluir. Quando se fala nas questões ecológicas, tende-se ao maniqueísmo. De um lado, está a civilização industrial, de outro a indígena. Enquanto a industrial destrói, a indígena mantém. É preciso ter em mente que o ser humano faz parte da Natureza e, assim como os elefantes que derrubam árvores para comerem-lhes os frutos, disseminando as sementes pelas suas fezes, nós humanos, independentemente de a qual civilização pertençamos, interferimos no ambiente.

Indígenas sempre manusearam a mandioca, que tem duas variedades: a venenosa, que se usa para fazer farinha e outros derivados, e a mansa, que é a ingerida diretamente por humanos e animais. O veneno é o ácido cianídrico, altamente incompatível com a vida, responsável pela defesa da planta, impedindo que seja consumida por animais, incluindo os tatus.

Para separar a fécula, a raiz precisa ser processada e o resíduo é altamente contaminado pelo ácido. Os índios usam o tipiti, enquanto nós usamos desde casas de farinha até enormes usinas para o mesmo fim, sempre com resultado idêntico: um suco venenoso com que precisamos lidar de acordo com a tecnologia disponível.

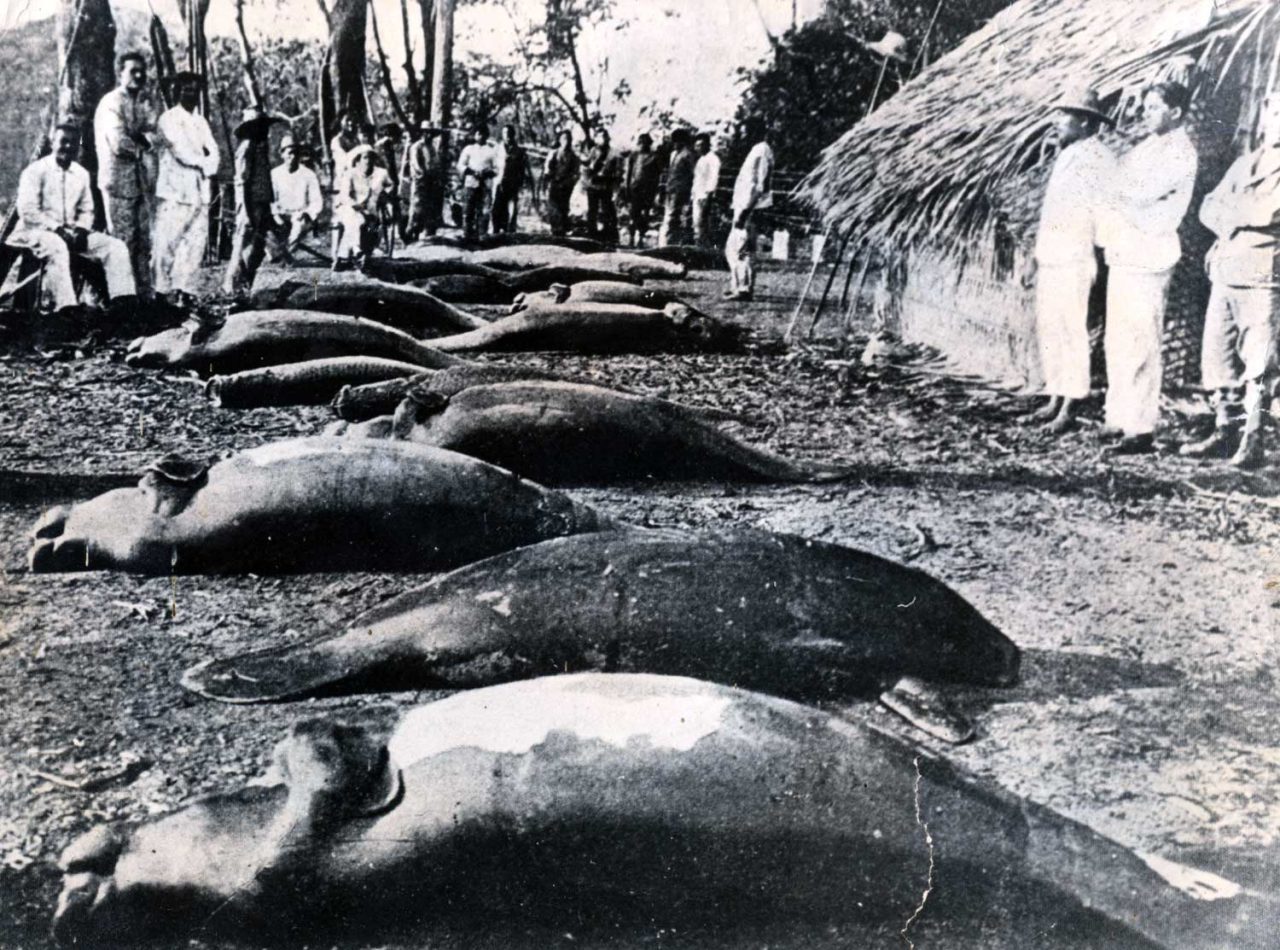

As grandes fecularias fazem lagos artificiais e ali depositam o suco para que o contato com o ar oxide o ácido, o que toma cinco anos, de sorte que são necessários cinco desses lagos usados em rodízio. As casas de farinha jogam tudo na natureza sem cuidado algum e os indígenas costumam aproveitar o veneno para a pesca de travessão. Eles fazem uma rede que vai de margem a margem do curso d’água e jogam ali o veneno, capturando os peixes mortos com as mãos. Com o cozimento, o ácido se esvai, tornando os peixes comestíveis. Ocorre que o veneno segue rio abaixo numa devastação pouco discutida pelos ecologistas, mas muito sentida pelos animais que morrem envenenados.

Do mesmo modo, indígenas e ribeirinhos sempre caçaram o peixe-boi da forma mais cruel imaginável, arrolhando-lhes o respiradouro e asfixiando-os. Os protetores nunca se incomodaram com a prática pelo simples motivo de que a desconheciam. Resumindo, o cabo de guerra entre Homem e Natureza sempre existiu, o problema é a escala.

Não é de hoje que a Amazônia vem sendo agredida. Durante a Revolução Industrial, quando as fábricas eram tocadas por um só motor a vapor acoplado a longos eixos Cardan’s, a rotação chegava aos teares e as cardas por correias de couro. O mais resistente para isso era justamente o do peixe-boi que, a bem dizer, foi salvo pela eletrificação que aboliu as caldeiras e individualizou os motores.

Só que as enormes correias de couro foram substituídas pelas de borracha e a agressão passou de contra os peixes-boi para as seringueiras e cauchos, sendo que o último morria ao ser sangrado. Assim, a Amazônia contribuiu significativamente para a industrialização, indo das correias aos pneus, sem os quais automóveis e aviões seriam impensáveis. Mesmo assim, ela continua em pé, mormente porque a seringueira migrou para a Malásia e os produtos amazônicos ganharam uma pecha de naturais como em essências e princípios ativos para medicamentos industrializados.

Foi então que a ameaça tornou-se séria, pois a floresta passou a ser, simultaneamente, um bem e um estorvo. Bem por conta da exploração da madeira, estorvo por estar sobre a terra cobiçada pelos agricultores que visam a exportação de commodities. Com eles vêm a produção massiva e a necessidade irresistível de transporte. Não nos iludamos: mesmo que usemos os rios para levar mercadorias para fora desse ambiente, o tráfego de embarcações de grande porte é tão funesto à fauna fluvial quanto as rodovias aos animais terrestres. Não se contam os peixes, répteis e mamíferos dilacerados pelas hélices, enquanto o deslocamento da água perturba todo o ambiente, impedindo mesmo a reprodução.

Tudo leva a crer que somente duas coisas podem minorar a pressão pela ocupação daquela área, 40% do território nacional. A primeira é impedir a aglomeração humana porque ela consome. E, consumindo, demanda recursos do entorno. A segunda é tornar rica a região pelo que tem, não pelo que a floresta oferece, induzindo a preservação. Impedir as aglomerações é muito difícil porque mesmo a exploração racional da floresta requer processamento para que matérias-primas locais transformem-se em produtos valiosos, restando impedir que o entorno das cidades seja ocupado por atividades destrutivas.

Isso só se consegue barateando o frete para que os bens de consumo possam vir de locais já estabelecidos e produtivos. O que passa pela construção de estradas, cujas mazelas resta-nos minimizar. A pressão por ocupar a Amazônia não é só nacional, é mundial. Seja como área disponível para produção de commodities, seja como reserva de matérias-primas, os olhos do mundo estão voltados para ela, como se analisará no próximo capítulo.

A coluna Carro, Micro & Macro, bem como o conteúdo nela publicado, é de responsabilidade de seu autor, e não necessariamente reflete a opinião do Carros&Garagem.