Carro: Sangue, suor e látex (Parte 2/3) – Durante a II Guerra e depois

Antecedentes

Depois da Revolta Samurai (1868), quando o xogum caiu, o Japão começou um rápido processo de industrialização. Com ele, veio uma necessidade extrema de expansão territorial em busca de matérias-primas. O primeiro alvo foi, em 1895, a China, quando o Japão tomou Taiwan e a península da Coréia, entre outros territórios continentais. O segundo alvo foi o Império Russo, de quem o Japão tomou a ilha de Hokkaido em 1905. A industrialização continuava e, com ela, os conflitos com a China, que nunca cessaram, agravaram-se a partir de 1928, atingindo proporções catastróficas em 1931, apesar de que, oficialmente, a guerra se tenha anunciado somente em 1937 com o massacre de Shanghai. Os Estados Unidos e a Inglaterra não viam com bons olhos a expansão dos japoneses no Oriente (Malásia, Sri Lanka, Singapura e Vietnã), especialmente por a região ser fornecedora de matérias-primas, entre elas, a borracha.

Alegando questões humanitárias, o que restava do Império Britânico e os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão, começando pelo petróleo, e logo atingindo a borracha da Malásia. Nesse tempo, a economia do látex na Amazônia já se tinha esboroado e, sem borracha, sem indústria.

A guerra

Não foi à toa que a ideia de espaço vital propalada por Mein Kampf agradasse os japoneses que, então, aliaram-se aos alemães e à Itália. Para Hitler, o espaço vital era de 5 milhões de km². Itália queria reviver o Império Romano e o Japão precisava urgentemente de expansão, até por questões alimentares. Assim, deu-se início à II Guerra.

É portanto falsa a ideia de que a agressão em Pearl Harbor tenha sido gratuita. O embargo comercial, prática preferida pelos Estados Unidos até hoje, vinha asfixiando a economia japonesa, mormente a indústria de automóveis, que já lá existia desde 1913. A borracha ficou novamente no olho do furacão quando o Japão tomou Singapura e Malásia, desalojando o Império Britânico da região.

Toda a indústria ocidental ressentiu-se da queda de quase 90% da oferta de borracha, que não se pôde substituir pelos elastômeros sintéticos. Foi então que Getúlio Vargas criou o que se chamou de Exército da Borracha, arrebanhando sertanejos do Nordeste para trabalhar na Floresta Amazônica. O sistema era semelhante ao do fim do século XIX, porém, de forma institucionalizada, visto que o setor, durante o esforço de guerra, era controlado pelo estado. Ele arcava com a viagem, portanto, não gerando dívidas dos trabalhadores em face aos proprietários dos seringais nativos. Isso não implicou em menor exploração, porém, na garantia de liberdade do seringueiro para deixar a terra quando bem entendesse. Além disso, a recém criada CLT impedia que bebidas alcoólicas ou tabaco fizessem parte do salário. Indo mais longe, o pagamento em gêneros de quaisquer espécie não poderiam exceder um terço dos vencimentos, o que permitiu que os trabalhadores mandassem dinheiro para suas famílias no estado de origem.

A paz

Quando a guerra acabou, com a queda de Getúlio, os seringueiros foram deixados à própria sorte, sem recursos para voltar para casa. Muitos morreram das febres que grassavam na floresta. Os que tiveram sorte, adaptaram-se à vida na selva e constituíram novas famílias, cujos descendentes são parte importante entre a população de ribeirinhos de hoje.

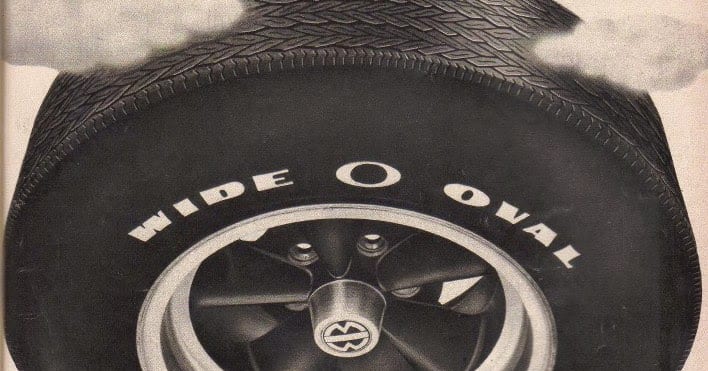

Os malaios tornaram-se independentes e retomaram a produção. Ao mesmo tempo, empresas como Firestone, Goodyear e Michelin entenderam que não poderiam deixar todos os ovos no mesmo cesto e passaram a investir em plantio industrial em outras partes do mundo. A França, por exemplo, fixou-se no que se chamou de Indochina, de onde se abastecia, até que os vietnamitas se revoltassem e os expulsassem de lá. Essas empresas já produziam pneus no Brasil desde os anos 1920, começando pela Pirelli, passando a investir na produção em algumas regiões, sendo uma delas o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, onde as seringueiras, pelo seu porte, poderiam sombrear o cacau, substituindo a Mata Atlântica e aumentando a renda dos cacauícultores, a exemplo do que já se fizera, nos anos 1950, com a Libéria e a Costa do Marfim.

Foi em 1969 que o estado assumiu, pela Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) as pesquisas acerca do melhoramento genético das seringueiras, mas isso é uma outra história.